筋性疼痛症候について

筋性疼痛症候(Muscle Pain Syndorome:MPS)について

筋性疼痛症候とは筋肉の血流障害によって生じた筋肉の内部環境の悪化が原因で生じる身体の疼痛症状のことです。

筋性疼痛症候はレントゲンやMRIでは診断できないため、しばしば見落とされていますが痛み止めやシップが効かない慢性化した痛みの隠れた原因となっています。

筋性疼痛症候であるかどうかは、筋性疼痛の特徴的な症状かどうかを知ることでご自身でも推測することはできます。

出典:筋性疼痛症候の臨床観察

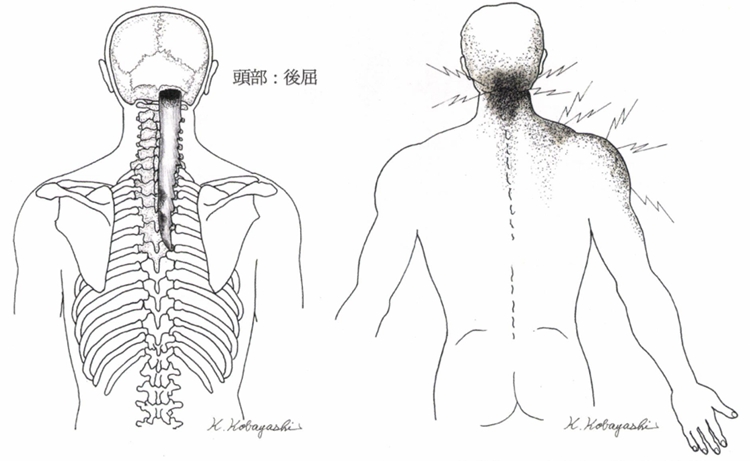

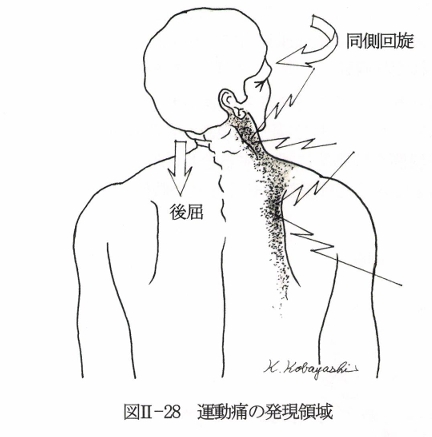

特徴的な症状①:運動痛

筋性疼痛症候の痛みの出方は運動痛という痛みです。

運動痛とは特定の姿勢や動作、あるいは起床直後や仕事やスポーツ後など特定のタイミングでの痛みであり、それ以外では痛くないというタイプの痛みです。

運動痛は筋内環境の悪い筋肉を使ったり、圧迫を受けたりしたときに発現します。

逆にどんな姿勢や動作でもズキズキ痛む場合や常時激しいしびれがある場合は筋性疼痛症候ではないため、すぐに病院を受診してください。

出典:筋性疼痛症候の臨床観察

特徴的な症状②:痛み止めが効かない

痛み止めは消炎鎮痛剤といい、炎症を抑えるお薬です。

捻挫や肉離れの直後など腫れて熱感があり常にズキズキした痛みは炎症性の痛みです。このようなタイプの痛みの治療薬が消炎鎮痛剤(NSAIDs)です。

筋性疼痛症候の痛みは炎症ではないため痛み止めは効ききません。

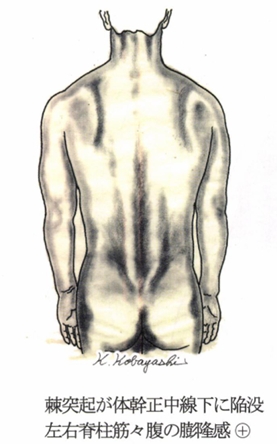

特徴的な症状③:筋肉の著しい浮腫(むくみ)

痛みを感じる部位に血流障害による筋肉の浮腫(むくみ)や緊張による盛り上がりが観察されます。

左右差など見てみると痛い側の方が盛り上がっていたりすることが確認できます。

血流が悪く老廃物が溜まっていることが考えられます。

出典:筋性疼痛症候の臨床観察

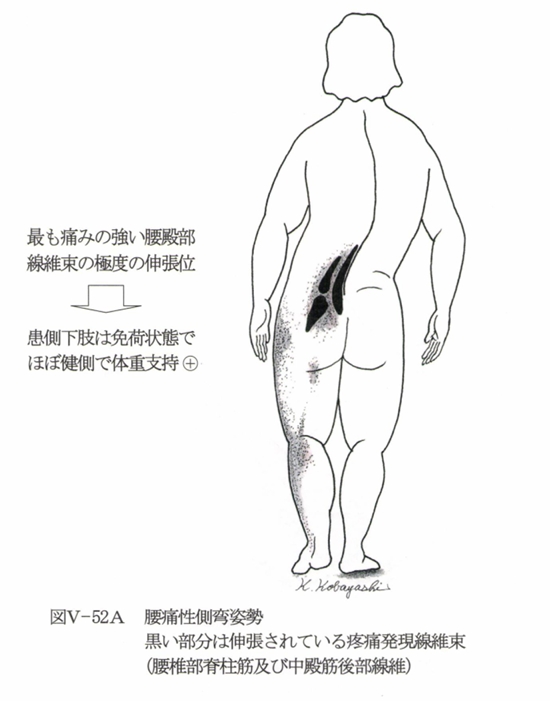

特徴的な症状④:痛い筋肉を伸ばした姿勢

痛み発現筋を無意識に伸ばした姿勢(筋性疼痛の緩和姿勢)を取ります。痛みが強ければ強いほど著しく発現します。

筋性疼痛症候では姿勢が悪いから痛いのではなく、痛いから姿勢が悪くなると考えられています。

このまま長期間経つとかばって使っている筋肉が悪くなりその痛みを自覚してくることもあります。

出典:筋性疼痛症候の臨床観察

筋性疼痛症候の原因

筋性疼痛症候は特別な病気ではなく、実は誰でもなる痛み症候群です。

その原因は筋肉自体の疲労や老化、過去の怪我、精神的ストレスなどが考えられています。

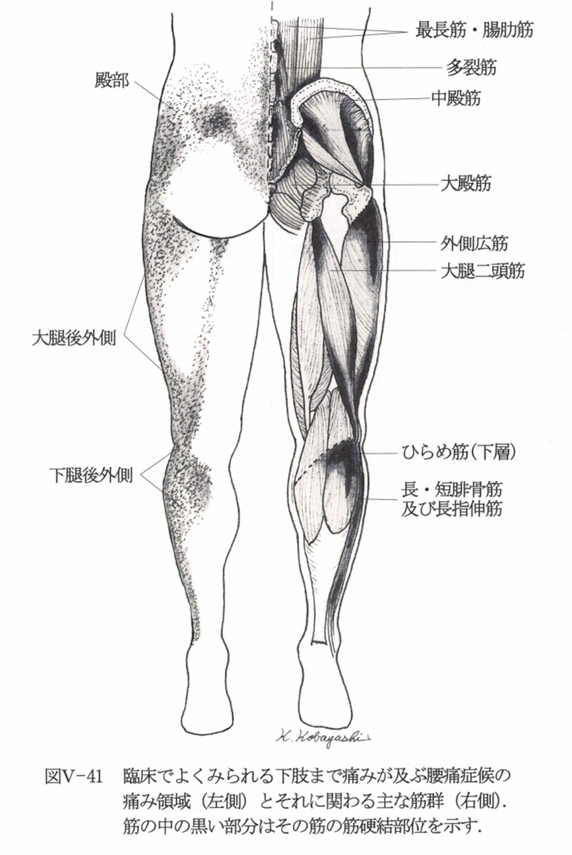

これらの原因により筋肉の一部に筋硬結という過剰に緊張した筋線維ができてしまい血管を締め付け、血流障害となり症状がおこると考えられています。

出典:筋性疼痛症候の臨床観察

筋性疼痛症候の治療

筋性疼痛症候を改善するためには原因となっている筋肉を特定し、血流を改善させることが必要です。

当院では筋性疼痛症候に対する治療法として、MT-MPS/AT-MPSという徒手および鍼療法をおこない改善を図ります。

徒手や鍼で筋肉を刺激することで生じる身体の様々な反射により、筋肉の弛緩、血流促進、鎮痛といった効果を引き出します。

当院では5年以上に及ぶ治療法の研修を修了しております。

慢性化した痛みでお困りなら当院へご相談ください。

当院は筋性疼痛症候に対する治療をおこなっている専門院です。筋性疼痛症候の視点からお悩みの症状を診させていただき、治療していきます。

お気軽にお問い合わせください。

よくある質問(FAQ)

- Q1. 筋肉痛とは何が違うのですか?

- A. 筋性疼痛は運動後にみられる筋肉痛とは違い、なぜか治らない痛みや痛くなったり良くなったりを繰り返す慢性的な痛みです。

- Q2. 骨や関節が悪いと病院で診断されましたが筋肉は関係ありますか?

- A. レントゲンやMRIでは骨や関節の悪い場所しか映らないため、筋性疼痛であってもヘルニアや関節症と診断されてしまいます。

- しかし、画像には写らない筋肉が原因の痛みが本当は原因になっていることがあります。

- Q3. 痛み止めやシップは効きますか?

- A.痛み止めやシップには筋肉を緩め、血流を改善する作用はないので筋性疼痛には効かないと考えられます。

- Q4. 自分で改善する方法はありますか?

- A. ストレッチや軽い運動、入浴などで筋肉をほぐし、血流を改善していく方法がおすすめです。

当院のご案内

すずき鍼療院・整体院

〒435-0057

静岡県浜松市東区中田町141-1

TEL:053-540-3889

LINE予約はこちら → 友だち追加

WEB予約はこちら → 予約フォーム

受付時間:9:30〜19:30

休診日:水曜日・祝日